-

つながり力の教科書 地方発 人脈が広がり、売上が伸びるコミュニティ経営術

¥1,870

著:和久井 海十 判型:A5判(210㎜×148㎜) 並製本 頁数:192頁 ISBN:978-4-87739-435-6 書店発売日:2026年1月23日 (金) 売上が伸びずに悩むひとり社長や個人事業主に向けた、売上拡大と事業成功のための「教科書」です。IT企業や大手商社でトップセールスとして活躍後、コンサルタントに転身し多くの事業者を支援してきた著者の経営哲学を凝縮した一冊。 本書では、営業は根性やセンスではなく科学であり、再現可能な「順番」と「問い」を整えれば誰でも成果を伸ばせると示します。そして「つながり力」すなわち「相手に価値を与え、信用と信頼を積み重ね、価値交換が続く関係を設計する力」こそが事業成功の鍵であると明らかにします。その力をどう磨き、日々の活動に落とし込むのか。本書は叱咤ではなく静かに寄り添い、次の一歩を共に設計する一冊です。 ●著者プロフィール 和久井 海十(わくい かいと) IT&セルフメディアコンサルタント。 セルフメディアエイジェント株式会社代表取締役社長。 1964年、北海道札幌市生まれ。大学在学中よりITに携わり、卒業後は、自動車販売会社やIT商社にてトップセールスを記録。その手腕を評価され、一部上場の大手商社からヘッドハンティングされるなど、営業の最前線で実績を築く。 2010年、当時台頭し始めていたソーシャルメディアに将来性を感じ、独立してセルフメディアエイジェント株式会社を設立。以来、個人起業家や経営者を対象として、SNSやAIを駆使した最新のマーケティング手法を用いたコンサルティングを行い、次世代のリーダー育成に尽力している。 ●目次 はじめに エピソード:雪のカフェ、出会いの必然 第1章 つながり力の基本─「先に与える」と「順番」で世界が変わる 第2章 正しいコミュニティの選び方─「入る前に見抜く8つの指標」 第3章 天国ビジネスと地獄ビジネス/信用と信頼を“場”で設計する 第4章 「場」だけでは売上は跳ねない─ BGF とWOBS の連携で1on1 は武器になる 第5章 アイスブレイクは“ 設計”で勝てる─心の扉を三段階で開く 第6章 WOBS 式・5 ステップ─「順番」が成果をつくる 第7章 「成約率が上がらない理由」と「クロージングが怖い理由」を壊す 第8章 「嫌われたくない症候群」を外す─メンタルブロックは“ 仕組み” で解除できる 第9章 「売る人」から「助ける人」へ─設計→練習→数値化→修正で成約率を10 倍にするWOBS 式ロールプレイ 最終章 好きな人・好きな場所・好きな仕事へ─ “選べる側”の働き方、今日から。 あとがき 巻末特典ワーク 30 日で“場×順番”を身につける実践キット

-

ゲノムと社会 -つくる生命、ゆれる価値観-

¥2,200

編著:JST RISTEX「ゲノム倫理」研究会 判型:A5判(210㎜×148㎜) 並製本 頁数:336頁 ISBN:978-4-87739-434-9 書店発売日:2026年1月23日 (金) JST(国立研究開発法人科学技術振興機構)RISTEX(社会技術研究開発センター)「ゲノム倫理」研究会(2019年度設立)の6年余りに及ぶ諸活動や議論によって得られた様々な知見や考察などを収録。 「ゲノム倫理」研究会は、生命科学、哲学、倫理学、法学、社会学、情報通信などの分野に精通した専門家16 名と、その事務局を担うJST RISTEX の職員から構成されています。 激変する不確かな時代に、ゲノム研究が与える影響、「生命とは何か」「操作してよいのか」など価値観がゆさぶられる未知の領域について、社会全体で考えたい。 執筆者との対話を通して問いを深められる進行形の書籍となっています。多くの方に自分ごととして、ゲノム科学のELSIや科学技術全般におけるELSIの考察に取り組まれることを願います。 ●執筆者一覧(掲載順) 小林 傳司、信原 幸弘、岡本 拓司、岸本 充生、神里 達博、田川 陽一、中村 崇裕、四ノ宮 成祥、岩崎 秀雄、志村 彰洋、見上 公一、日比野 愛子、田中 幹人、水野 祐、横野 恵、松尾 真紀子、三成 寿作、市橋 伯一、末次 正幸、山西 陽子、塩見 春彦、大下内 和也、丹羽 一、山内 悦子 ●目次 第1章 社会技術研究開発センター(RISTEX)と「ゲノム倫理」研究会 ─設立の背景と理念─ 第2章 「ゲノム倫理」研究会メンバー16名の論考 ─科学技術と社会をめぐるはるかなる挑戦─ PART 1 哲学的・歴史的視点から ─原理的考察の試み─ PART 2 生命をつくるゲノム技術 PART 3 生命観をめぐる科学コミュニケーション PART 4 ゲノム科学技術のガバナンス 第3章 「ゲノム倫理」研究会の諸活動 ─まだ見ぬ未来に向けて─

-

成年後見法の道標2―任意後見・任意代理・死後事務・家族信託―

¥4,620

著:三田 佳央 判型:A5判(210㎜×148㎜) 並製本 頁数:248頁 ISBN:978-4-87739-430-1 書店発売日:2025年9月6日 (土) 本書は、成年後見人として成年後見業務に携わる司法書士が、実務の現状を分析し、成年後見制度の利用の在り方や成年後見制度自体の方向性を理論的に示しています。 成年後見制度に携わる実務家や関係者、成年後見制度の研究に従事しているの研究者、成年後見制度を利用しようとしている方々にとって、「道標」としての役割を果たす内容となっています。

-

食と腸をめぐる18の章

¥880

著:岩永 敏彦、矢島 髙二 判型:新書判(173㎜×105㎜) 並製本 頁数:124頁 ISBN:978-4-87739-429-5 書店発売日:2025年9月6日 (土) 消化管を専門にしてきた解剖学者(岩永)と乳製品を中心に企業の研究所で研究開発を担ってきた消化生理学者(矢島)の二人が、研究を振り返りエッセンスをまとめた本である。食欲を満たす口腔と消化管のなりたち、消化管固有の内分泌・神経・免疫系、栄養源としての母乳とヨーグルトの特徴、微生物と消化管の共存関係などが盛り込まれている。二人の共通項のひとつは、短鎖脂肪酸であろう。

-

サイエンスコミュニケーションの道具箱

¥1,980

編著:北海道大学CoSTEP 判型:A5判(210㎜×148㎜) 並製本 頁数:124頁 ISBN:978-4-87739-428-8 書店発売日:2025年9月6日 (土) 科学と社会をつなぐ「サイエンスコミュニケーション」。 どこから学べばいい?どんな手法がある?そんな疑問に答える入門書です。 北海道大学CoSTEPが20年かけて培った知見を、45のトピックでわかりやすく解説。 手軽に、そして網羅的に学べる決定版です!

-

ファシリテーションの手引き書

¥1,100

編著:大下 茂 判型:A5判 並製本 頁数:104頁 ISBN:978-4-87739-416-5 書店発売日:2025年2月20日 (木) 人が複数人いると、そこにはコミュニケーションが発生します。オンラインでの会議や授業が余儀なくされて以降、コミュニケーション下手な人が増えてきていると言われています。「会議の中では意見が出ない。アイディアを言えない雰囲気である」「会議がやたらと長く、予定の時間に終わらない」「討議の中で意見が対立し感情的になって進まない」このような会議、身に覚えはないでしょうか。 ファリシテーションの技を有している人が加わることで、会議・ミーティングは、楽しい雰囲気に、建設的な場面に、また参加したいミーティングへと替えることができます。 そのためには〔中立性〕〔公平性〕〔合意形成〕〔相互理解〕〔楽しい会議〕という5 つのキーワードに関するスキルが必要になります。 本書は庁内や社内の会議、シンポジウム、市民参加によるまちづくりワークショップ、子どもの体験型ワークショップなど、数多くの場面でファシリテーターをされてきた編著者の実践に基づく「ファシリテーションの手引き書」となっています。 入門編、手法編、発展編と分かりやすくファシリテーションについて学ぶことができますので、あなたもスキルを身に付けてみませんか。

-

体育理論の教材になるスポーツ基本法の裁判例 ─ 法教育の一つの形─

¥1,760

編著:山口 裕貴 判型:A5判 並製本 頁数:192頁 ISBN:978-4-87739-413-4 書店発売日:2024年10月26日 (土) 中学校、高校での体育の「体育理論」では、スポーツ基本法に触れるという学習指導要領解説からの指示があります。しかし、全国の中高保体科教員の方々は、この点にどれほどの注意を払って行動しているのだろうか。 本書では、スポーツ基本法に関する様々な紛争を取り上げ、法教育の一つの形としての体育理論の授業内容を提供しています。 スポーツ基本法は何を示し、現実の社会ではどのようなスポーツ紛争が起きているのか。ぜひ、生徒たちに、法と社会の接点を伝えるとともに、教員の方々も一緒に学んでいただけることを願います。

-

観光をわかりやすく考察する ―闘牛文化で紐解く無関心層を関心層に変えるプロセス―

¥1,650

著:篠﨑 宏 判型:四六判 並製本 頁数:144頁 ISBN:978-4-87739-411-0 書店発売日:2024年9月13日 (金) 観光戦略を実行するうえで最も大事な1丁目1番地は、無関心層を関心層に変えるプロセスを理解することです。 本書では沖縄県うるま市の伝統文化である闘牛文化を事例に、無関心層を関心層に変えるプロセスを解説しています。第1章では闘牛実況アナウンサー・伊波大志との対談、第2章では無関心層を関心層に変えた闘牛文化リマスタープロジェクトの解説、第3章では観光への提言を述べています。具体的な観光戦略を理解したい方に最適な本となっています。

-

読んで考える学校体育事故裁判 ─ 教師が知っておきたい法的知識─

¥1,980

編著:山口 裕貴 判型:A5判 並製本 頁数:260頁 ISBN:978-4-87739-408-0 書店発売日:2024年6月27日 (木) 本書は学校体育事故の「判例集」で、比較的新しい体育事故の裁判例(判決文)を数多く掲載しています。 法律用語や法曹界の慣習で使用される独特な言い回しを、平易で読みやすく書き換えております。 教師が体育事故を起こさないため、もしくは不可避的な体育事故に遭遇した際、自分の身を守るための知識が得られる一冊です。

-

あの授業だけは取るな! 「解」のない世界で活躍できる究極の学び: 「蛙学への招待」とは何か?

¥2,200

著:鈴木 誠 判型:A5 並製本 頁数:216頁 ISBN:978-4-87739-400-4 書店発売日:2024年3月9日 (土) 「解」のない世界で次世代を担う児童、生徒、学生は、自己実現に向けて進んでいかなくてはなりません。では、彼らにどのような能力や資質が必要なのでしょうか。また教育は、どのような役割を担うべきなのか。本書は「コンピテンス基盤型教育」に焦点を当て、その設計方法、指導方法、教育的効果についての実践書です。

-

マレーシアの中小企業─金融支援と政策評価の新展望─

¥2,200

著: 中川 利香 判型:A5 並製本 頁数:232頁 ISBN:978-4-87739-398-4 書店発売日:2024年2月17日 (土) 活力ある経済を形成するために民間の地場中小企業をいかに育成するか。限られた資源を有効活用するためにエビデンスに基づく政策立案が求められる中、マレーシアの中小企業育成政策を整理し、政策評価の手法を用いて政府の金融支援の効果計測を試みている。さらに、政策をより効果的なものへ改善するための可能性を提示。

-

食料基地北海道を支える物流ネットワークの課題と強靭化に向けた戦略

¥1,980

著:阿部 秀明 判型:A5判 並製本 頁数:164頁 ISBN:9784877393939 発売日: 2023年10月27日 (金) 現在、およそ3年に及ぶ新型コロナウィルス禍が明け、経済は急速な回復を見せている。アフターコロナの下でも地域経済における物流の強靭化は強く求められている。本書は、食料基地北海道を支える地域間の物流ネットワークの課題と強靭化に向け「今」何が必要なのか? レジリエンス社会を生き抜く様々な方策を提案する。

-

M.M.ドブロトヴォールスキィのアイヌ語・ロシア語辞典

¥16,500

寺田 吉孝・安田 節彦 訳 判型:A5判(210mm× 148mm)辞書製本 頁数:1160 ISBN:978-4-87739-374-8 発刊日:2022-11-10 19世紀中頃迄に世に出た主なアイヌ語語彙集にある語を網羅し、更に著者自らがサハリンで採録した語彙を加えた発行当時最大のアイヌ語辞典の翻訳。M.M.ドブロトヴォールスキィが医者として隣人としてアイヌの人々と接する中で耳にした生き生きとした表現が満載。アイヌの言語・文化の研究論文も多数収録。

-

歴史論争から見た戦後ドイツ

¥3,960

著:渡辺 将尚 判型:A5判 上製本 頁数:230頁 ISBN:978-4-87739-391-5 発売日:2023年9月22日 (金) ドイツは戦争責任の問題をすでに克服済みである――そのような我々のイメージとは裏腹に,ドイツ人たちはこの「過去の亡霊」とたえず闘いを続けてきた。本書は,戦後のドイツにおいて繰り広げられた歴史論争を足がかりに,ドイツ人たちが自国の過去に対してどのような思いを抱いてきたのか,その実像に迫る試みである。

-

英語再習法

¥715

著: 原子 智樹 判型:四六変型判 並製本 頁数:212頁 ISBN:978-4-87739-381-6 書店発売日:なし 大学初年次向けの授業用テキスト。音声・語・文と続く基礎文法解説と、語・接辞その他の区別からなる語彙知識とを下敷きに、他にも授業内レポート課題を解説する章も収録。附録の世界地図と対応させながら、経済・経営・商業語彙、各国名、通貨名など各種情報を理解し、上級年次へ備える内容も収録。

-

ゲノム編集技術と社会をつなぐ試み 海外のコミュニケーション活動

¥1,100

著:山口 富子 判型:A5判 並製本 頁数:60 ISBN:978-4-87739-382-3 発刊日:2023年6月23日 (金) アメリカ、欧州、オーストラリア、ニュージーランド、アフリカ、ラテンアメリカ―。世界各地で繰り広げられる最新の「ゲノム編集技術と社会をつなぐ試み」を簡潔にまとめて紹介! 大学や研究機関、政府、事業者、市民団体など、多様な主体が独自の手法で進める取り組みに触れ、先端科学技術の未来を垣間見ることができます。

-

グローバル化時代の英語教育論

¥1,760

服部 孝彦 判型:四六判 並製本 頁数:192 ISBN:978-4-87739-375-5 発刊日:2023-1-26 本書は、第二言語習得の動機づけ、項目応答理論による評価、CLILの特徴といったこれからの英語教育に必要な視点からの考察がおこなわれている。また、欧州評議会、OECDやアメリカの21世紀型スキルといった世界の教育の新しい流れについても触れており、予測困難な時代の英語教育の在り方に指針を与えてくれる。

-

まだ見ぬ科学のための科学技術コミュニケーション ―社会との共創を生み出すデザインと実践―

¥1,980

奥本 素子・種村 剛 判型:A5判 並製本 頁数:144 ISBN:978-4-87739-377-9 発刊日:2022-12-27 これから開発される科学技術について、そのリスクや可能性について社会と対話する、そんなコミュニケーションが始まっている。それがまだ見ぬ科学のための科学技術コミュニケーションである。本書ではその理論と実践について紹介していく。

-

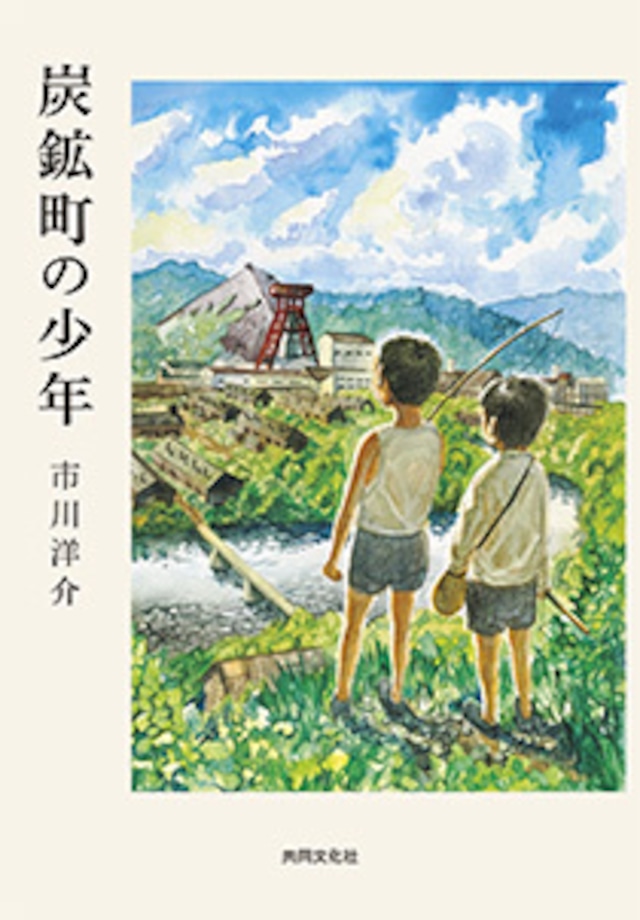

炭鉱町の少年

¥1,430

市川 洋介 判型:四六判(188mm× 128mm)上製本 頁数:280 ISBN:978-4-87739-372-4 発刊日:2022-10-21 北海道中央部の炭鉱町三笠市で生まれ育った著者が、退職後児童文学の世界で活動してきた証として、また、かつて日本の産業を支えた炭鉱町で暮らした少年たちの物語をいまに伝えたい思いを込めて、北海道児童文学に発表した12編を1冊にまとめました。

-

新しい時代を生きるための実践力とアクティブ・ラーニング

¥1,980

北海学園大学経営学部 判型:A5判 並製本 頁数:342 ISBN:978-4-87739-371-7 発刊日:2022-3-31 AI化、グローバル化、アフターコロナ…新しい時代の中で有効な実践力を身につけていくための大学教育とは? 執筆者の多くは北海学園大学経営学部のスタッフで、経営学とその関連領域は実践的な色彩の強い学問領域です。VUCAの時代に「実践力」に該当する様々な能力を育成していくアクティブ・ラーニング型教育方法の実践集。

-

地域経済におけるサプライチェーン強靱化の課題-地域産業連関分析によるアプローチ-

¥1,650

阿部 秀明 判型:A5判 並製本 頁数:116 ISBN:978-4-87739-369-4 発刊日:2022-5-27 近年の自然災害、世界的なコロナ危機、そして国際情勢の変化によって、国はもとより地域経済における、サプライチェーンの強靭化が強く求められている。 地域間のサプライチェーンにおいて極めて重要な物流ネットワークに着目し、それの寸断が及ぼす経済的影響の可視化とレジリエンス社会を生き抜く様々な方策を提案。